左手、右手,怎能跟五脏六腑扯上关系?这话要是让现代医生听了,八成要笑。可在中医眼里,“形之于外,根在于内”,手上的筋络、颜色、温度、甚至一个指节的凸起,都可能是内里脏腑的“风声”。

为什么“脾胃不好,找左手;肝不好,找右手”呢?这话不是迷信,也不是玄学,而是中医望诊、切脉与经络理论千百年经验的结晶。

左手的脾胃,早就“写”在你掌心了

说起脾胃,别光想着吃饭。中医讲“后天之本”,指的就是脾胃。脾主运化,胃主受纳,它们是一对搭档,掌握着消化、吸收、气血生化的大权。一旦这俩出了岔子,人就容易脸黄、乏力、腹胀、便溏,还动不动就犯困。

那左手和它有啥关系?中医讲“左为血,右为气”,左手更能反映血液生成和运化的状态。而脾胃正是生血的根本。

你可以伸出左手看看:掌心是不是偏黄?大鱼际(就是拇指根部那一块)是不是偏软、偏凉,甚至有点轻微凹陷?这些可能就是脾阳虚、气血不足的信号。

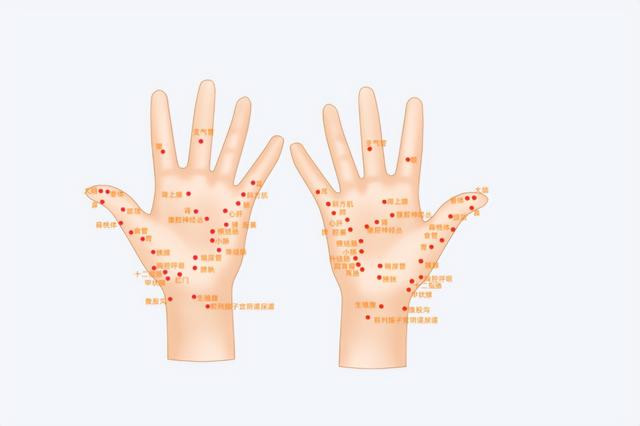

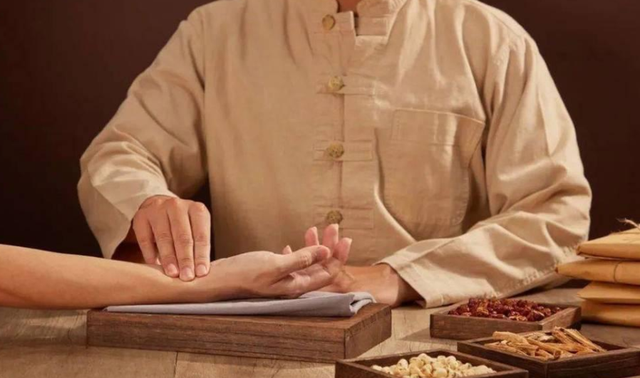

左手寸口的脉象,也是脾胃的“探针”。老中医把手指搭在你左手腕上,摸的其实就是你胃、脾、心的“脉气”。沉涩、虚弱、无力?说明你的脾胃已经不堪重负。

肝气不舒,可别小看右手的“脾气”

说到肝,很多人第一反应是“熬夜伤肝”“喝酒伤肝”,这也对。但中医眼中的肝,可不仅仅是个解毒工厂,它还是“将军之官”,主疏泄、藏血。

右手,则是“察气”的窗口。不光是因为右手寸口对应的是肺、肝、肾,更因为肝气运行的异常,常常表现在右手的指节、手背、筋膜上。

你有没有注意过,有些人一生气手就发凉?或者情绪紧绷时,右手握拳变得特别有力?这其实是肝气郁结、气血逆乱的外在表现。中医讲“气为血帅”,肝一堵,气一乱,血也跟着不听使唤,手自然“反应”出来。

细心看看右手掌背,有没有青筋暴起?是不是经常麻木?这可能是肝血不足、肝风内动、肝火偏盛的一种外在表达。不是所有的肝问题都会在化验单里体现出来,很多时候是身体自己在“打信号”。

我小时候也不懂这个理儿

老一辈人总说“脾胃虚的人干不了重活,肝不好的人脾气大”。小时候听不进去,总觉得那是胡说八道。但现在越看病越发现,中医讲的“虚”“郁”“火”“湿”,比起一堆指标,更能看透人这个整体的状态。

脾胃虚的人,不光吃不下饭,还容易心慌、焦虑、易疲劳。因为脾主意志,脾虚则思虑过度,整个人变得“蔫儿了”。而肝气郁结的人,哪怕吃得好睡得香,依然会觉得“憋得难受”,动不动就发火。

这两种情况,在手上都能“看”出来。老中医望手色、察掌纹,是一种经验积累,更是一种整体观的体现。不是说左手一定就是脾胃的“遥控器”,而是通过手这面镜子,能窥见五脏六腑的“家底”。

你是不是也有这种误会?

很多人以为手冷就是血虚、手麻就是颈椎病,手黄就是贫血。其实不尽然。手上的变化,是气血、经络、内脏功能的综合反映。

左手掌偏黄偏湿,可能是脾虚湿盛;右手掌发红发热,可能是肝火上炎;若两手都凉,那多半是阳虚体质,脾肾两虚。

现代医学也在默默“证实”这些老理儿。手部微循环检测已经成为判断心脑血管疾病的手段;掌纹分析也在心理学中被用来探讨个性与压力。中医的“望手诊病”,并不是玄学,而是早期“体征学”的一种表现形式。

吃出来的问题,不能光靠药补回来

脾胃不好,很多时候是“吃”出来的。寒凉生冷、油腻刺激、狼吞虎咽,这些都会让脾胃“伤透了心”。肝不好,多数是“气”出来的。情绪压抑、压力大、长期焦虑,肝就像一根紧绷的弦,终有一天会断。

但最怕的,是你明知道自己不对劲,还硬撑着。“手麻?我最近太累了。”“手黄?最近没晒太阳。”这些都是自我麻痹。

其实很多时候,你左手的疲态,右手的怒气,都是身体在自救。它们在说:“喂,主人,我撑不住了。”

我们祖宗早就看明白了这一点

你知道“手太阴肺经”和“手少阳三焦经”吗?这是中医经络学上的名字,听着拗口,但它们走的路线,就在手臂上。左手、右手不仅是工具,更是通道。气血在其中运行,五脏在其中显影。

《黄帝内经》里讲:“察于色,按于脉,以知病之所在。”望手色、切手脉,不是拍脑袋猜,而是通过表象看本质的诊断智慧。

甚至连古代武侠小说里,高手受伤后也常闭目搭脉、手指轻移,一探就知伤在何处。看似神奇,其实正是中医“手诊”与“脉诊”合一的体现。

别再忽视你这双手了

你每天用手打字、拿筷子、开车、刷手机,却很少认真看看它们。可它们早就悄悄告诉你身体的秘密了。别再等到胃痛得站不起来、肝功能异常才去看医生。当左手无力、右手发麻、手心变色时,你就该警觉了。

中医不是要你迷信手相,而是教你如何“读懂身体的文字”。每一条掌纹,每一个手指的感觉,都是身体的“语句”。

那到底该怎么办?

不需要你天天看手吓自己,也不建议你盲目贴膏药、吃保健品。最重要的,是回到中医强调的“调”上。

脾胃不好?那就少吃冷饮,细嚼慢咽,三餐规律。让脾胃有个喘息的空间。

肝气郁结?那就少憋气,多走动,养成睡前放松的习惯。别让情绪堵成“肝结石”。

而你的左手和右手,就是你随时随地的“体检仪”。它们不会撒谎,不会忽略,不会忘记。你只需要,认真看看它们。

温馨提示:以上内容仅供科普参考,手部变化虽可提示健康状态,但不能替代专业医学诊断。如有持续性不适或症状,请及时就医,切勿自行判断处理。

参考文献:

[1]林洪生,张伟,刘玉新.中医体质与脾胃功能的相关性分析[J].中医药导报,2024,30(04):59-63.

[2]张志强,王丽平.肝郁气滞证的中医理论与临床研究进展[J].中国中医基础医学杂志,2023,29(12):1680-1684.

[3]陈秋霞,王少华.中医“望手诊病”法的现代研究述评[J].中医药信息,2025,42(03):112-116.

杠杆炒股哪个平台好提示:文章来自网络,不代表本站观点。